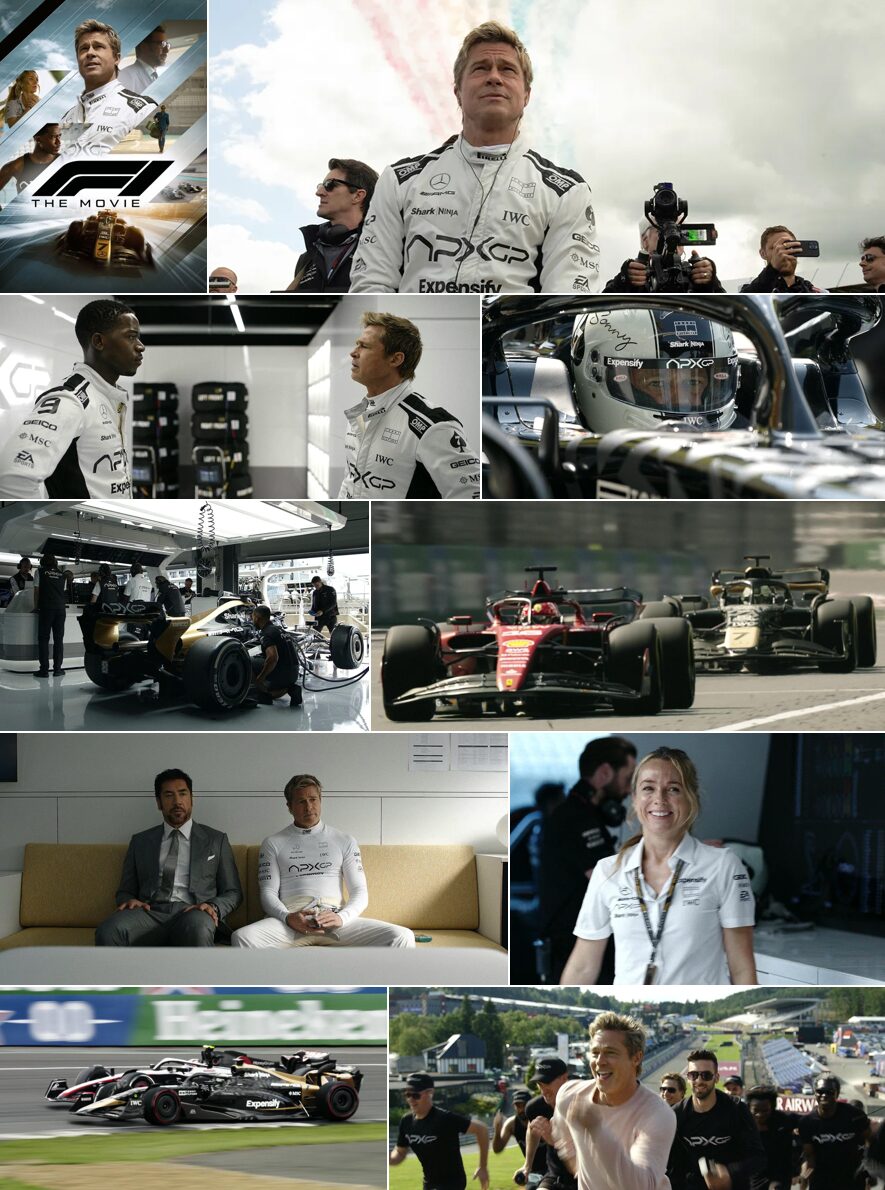

| 原題 | F1: The Movie |

|---|---|

| 製作年 | 2025 |

| 製作国 | アメリカ |

| 監督 | ジョセフ・コシンスキー |

| 脚本 | アーレン・クルーガー |

| 音楽 | ハンス・ジマー |

| 出演 | ブラッド・ピット、 ダムソン・イドリス、 ケリー・コンドン、 ハビエル・バルデム、 トビアス・メンジーズ、 キム・ボドゥニア |

人類は太古の昔から速く移動したいと願い、中世以降は馬を駆ることでその夢を叶えて来た。

長らくは馬の時代だったが、18世紀に産業革命が起きたことで移動手段にも変革の波が到達し、1769年にタイヤ付きの蒸気機関が、その100年後にガソリン車が生まれた。

それ以降、人類は “速く走る” という夢を車に託してきた。

飛行機や鉄道は自分で操作しない大量輸送手段だが、車は異なる。

ここが重要で、”自分が意のままに好きな場所に速く移動できる” という手段に限定すると、車に取って代わる物は無い。

これは人類に刷り込まれた本能的欲望で、だから “速い車” に夢を抱き、”カッコいいもの” だと自然と認知する。

生物が異性に魅力を感じるのに理屈は不要なのと一緒かもしれない。

フォーミュラ1(F1)、それはモータースポーツの最高峰であり、”意のままに操れる最速の車” を決める闘いだ。

(直線の短距離で最速を競うドラッグレースに使う車はF1より早いが、”意のままに操れる車” ではない)

莫大な資金と最先端の技術を投入し、1チームたった2台の車を開発する。

そこに莫大な広告費と放映権が流れ込み、ニッチだが夢のある世界が1950年から作り上げられ、今なお優れたマーケティング効果を発揮している。

世界の産業をリードしてきた自動車業界も、たとえ採算が取れなくても資金・技術・人財そして多大な情熱をF1に注いできた。

ドライバーは高速かつ急カーブで不安定な車をコントロールしつつ、1000分の1秒単位でタイムを競う高度な運転技術が求められる。

単純な運動神経や反射神経とも異なる特殊な才能だが、2025年現在の最年長ドライバーは44歳のフェルナンド・アロンソであり、他のスポーツ選手同様に、彼もそろそろ限界だろう。

移籍したいなら、このチャック・ノリスに勝て

ましてや80年代のドライバーで、50代後半で、F1と40年もギャップがあり、チャック・ノリス似のソニー・ヘイズがF1で戦うのはさすがに不可能だ。

その “あり得ない設定” を皮切りに、F1を知っている人にとっては苦笑いが止むことのない数々の “あり得ない事” が盛り込まれつつ、この映画は素晴らしい。

はっきり言ってストーリーは何の捻りも深みも無く、定型どおりで面白くも何ともないが、この映画は素晴らしい。

なぜか?

それは、”車とレースがリアル” だからだ。

CGではなくF2をベースにF1仕立ての車を12台用意し(うち6台はクラッシュ用)、ブラッド・ピットとダムソン・イドリスが本当に車を走らせているから。

空中を回転しながらクラッシュするシーンですら実機を飛ばしている。

そしてF1の全面支援を得て実際のレース期間に他の実車の協力を得て撮影しているから、”サーキット上のシーンだけは” 本当にリアルなのだ。

ここまでリアルなレーシング映画は他に存在せず、更にハイクオリティな映像とサウンドを用いてドライバー目線やサーキット上の視点で体感できる。

製作に参加した現役F1ドライバーのルイス・ハミルトンから「このサーキットのこの位置だと右の壁からもっと反響音が聞こえる」等の細かな指摘を受け、音響面も細部にまでこだわり抜いている。

冒頭に書いたように人類は本能的に “速くて美しい乗り物” に快感を憶える生き物だが、この映画だから実現できた迫力と臨場感によって、初めて “本物を味わう快感” を得ることができるのだ。

逆に言うと、サーキット上以外のシーンはほとんど嘘です。

アメリカの片田舎で、F1のチームオーナーが携帯を貸してくれと言う事はあり得ません。

オイルや粉塵まみれの部品を扱うのに、あんなピカピカなピットなどあり得ません。

前半戦0ポイントで、後半戦で優勝争いすることもあり得ません。

ただし、ブラッド・ピットのようなイケオジとケリー・コンドンのような品のある女性ではないとしても、将来的に女性のテクニカル・ディレクターが誕生した場合、ドライバーとテクニカル・ディレクターの恋愛はあり得るかもしれません。