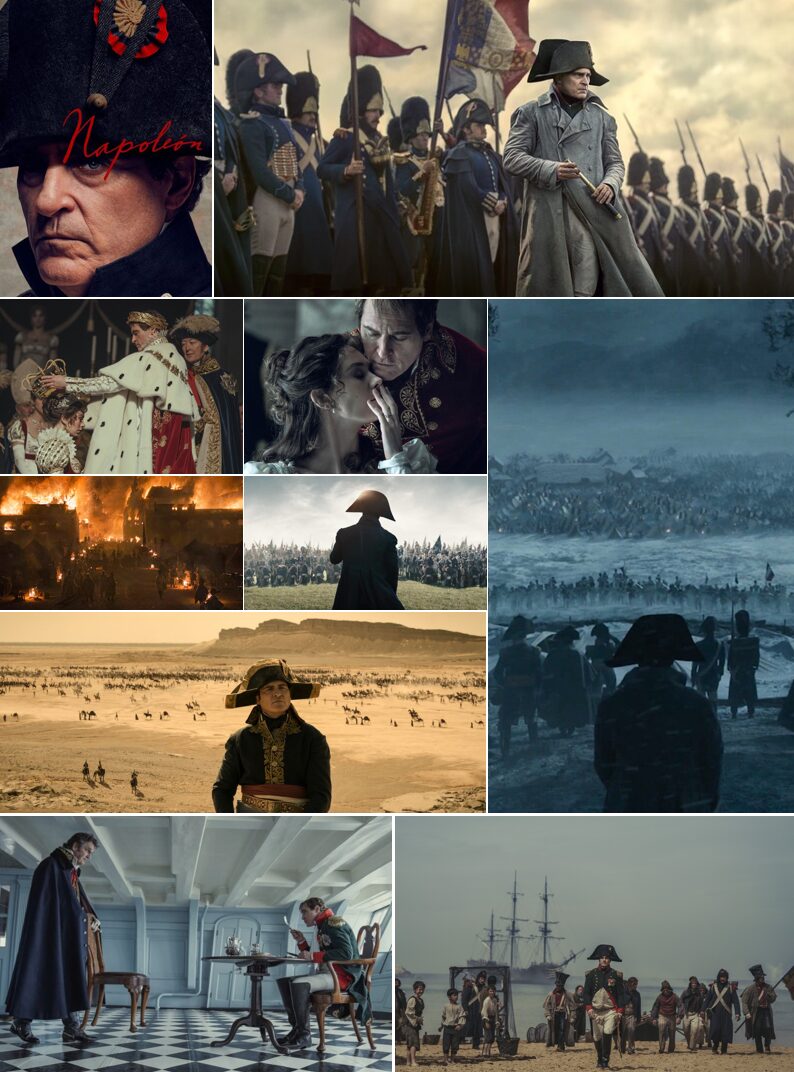

| 原題 | Napoleon: Director’s Cut |

|---|---|

| 製作年 | 2023 |

| 製作国 | アメリカ |

| 監督 | リドリー・スコット |

| 脚本 | デヴィッド・スカルパ、 リドリー・スコット |

| 音楽 | マーティン・フィップス |

| 出演 | ホアキン・フェニックス、 ヴァネッサ・カービー、 タハール・ラヒム、 リュディヴィーヌ・サニエ、 ベン・マイルズ、 シニード・キューザック、 ルパート・エヴェレット |

リドリー・スコット監督は名匠です。

幾つもの歴史大作やSF名作を手掛け、重厚感のある娯楽作にふさわしい “映画的描写” を幾つも差し込める手腕において右に出るものはいない。

しかし、この映画は不評です。一般人、批評家、歴史家、すべてにおいて不評です。

その意見を集約すると以下のようなものに代表される。

一般人:「もっと英雄らしく描いてよ」

批評家:「ストーリーがつまらない」

歴史家:「実績が無視されている」「史実に忠実ではない」

つまり、我々が “聞かされている” ナポレオン像のイメージに沿って、権力掌握までの壮大なスペクタクルと、傲慢による没落を描き切ることを期待していたようです。

しかし、ナポレオン以外でそのような映画は数多く作られてきた。

だからリドリー・スコットは今さら他の英雄の伝記映画のようなことはせず、”もう一つの” ナポレオン像を炙り出し、観衆に観てもらおうと思ったに違いない。

“人間ナポレオン” が観たかった私のような一部の変わり者を除いて、その試みは敢えなく失敗しました。

ただ、史実通りでないことを指摘する歴史家たちに、リドリー・スコットはこう言い放ちました。

「お前はその時代に生きて、事実どうだったか見ていたのか?」

痛快です。

歴史の専門家だって考察しているだけで、真実は知り得ません。

それにこれは映画なので、映画的描写と割り切って観ることがどうしてできないのでしょうか?

そういう意味では、この映画はリドリー・スコット流の描写を堪能できる映画なのです。

神よ帝冠を授けたまえ

キリストは永遠の王国を共に治めることを許すだろう

ルーヴル美術館でも最大級の絵画(6.2m ✕ 9.8m)、ルイ・ダヴィッドによる「皇帝ナポレオン一世と皇妃ジョセフィーヌの戴冠」でも有名な場面。

ナポレオンはキリストではなく市民の支持で皇帝になったことを顕示するため、教皇に背を向けながら自ら冠を被り、次にジョゼフィーヌに冠を被せたという逸話通りに描かれています。

その後、この映画はナポレオンとジョゼフィーヌとの葛藤とこじれた関係に焦点を当てて描かれます。

多くの映画でリドリー・スコット監督は “男性社会の中の女性の登場人物” に光を当ててきたので、ジョゼフィーヌを大きく取り上げたのは自然と言えるでしょう。

何度も繰り返される2人の愛憎渦巻く描写を観ていると、マイケル・マン監督の『フェラーリ』に出てくる夫妻(エンツォ&ラウラ)を観ているようです。

だから、鬼気迫る妻が夫の首根っこを掴んで男の運命を狂わせるのかと思いきや、夫に逆らえず離婚されてしまう顛末が意外でした。

しかし離婚後もナポレオンは内面を打ち明ける手紙を通じ、ジョゼフィーヌとの愛と関係を保ちます。

後半はしんみりと終わってしまいますが、この2人の関係は前半で見せた滑稽とも思えるほど激情的な描写で最期まで描いて欲しかったですね。

フランスを愛しすぎ その栄光だけを求めた

国に災いなどもたらさない

ロシア遠征の失敗後、1度目の島流しになる際のセリフですが、実際はナポレオンが仕掛けた戦争によって自国で多くの戦死者が出たことがラストで明らかにされます。

よって、国に大きな災いをもたらしたのですが、ナポレオンはそのことを自覚していない。

そこがナポレオンの “罪” であり、そこに踏み込んで描くべきだったと思います。

ただ、ナポレオンの功績を描く代わりにジョゼフィーヌとの愛憎に着目して描いたため、罪だけを描くとバランスが悪かったのかもしれません。

でもディレクターズ・カット版は206分もあったのだから、功罪も含めて描けたはず。

そこは気になりました。

忘れないでくれ 私も人間だ

イギリス軍に捕らえられ、セントヘレナ島に送られる際の一言。

これこそがリドリー・スコット監督が描きたかったテーマです。

歴史に載っている実績に沿ってスペクタクルに仕立て上げることは、彼にとっては簡単なこと。

でも敢えてそうせず、”人間ナポレオン” を描いてきた。

それもまた、リドリー・スコット監督でしか実現できない描き方だったのかもしれません。

その勇気は讃えるし、そういう視点で観れば非常に見ごたえのある作品でした。

(さすがに206分は長いと思いますが…)